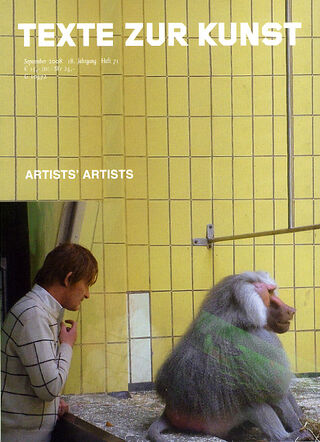

Magazine, German, Glue Binding, 341 Pages, 2007

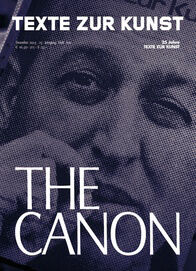

Texte zur Kunst - Heft 67 (September 2007)

„Gespräche“ stellen eines der produktivsten Formate der Theorie- und Diskursproduktion dar. Man denke hier nur an die Gespräche zwischen Claire Parnet und Gilles Deleuze (oder das dialogische Prinzip, das den gemeinsamen Publikationen mit Félix Guattari ganz offenkundig zugrunde liegt) oder die Interviews, die Pierre Bourdieu und sein Team für das Buch „Das Elend der Welt“ geführt haben.

Ein Gespräch, das nicht bloß der wechselseitigen Rückversicherung dient, sondern die eigenen „blinden Flecken“ und unbefragten Prämissen produktiv herausfordert, ist alles andere als einfach: Abzuwägen, wann nachzuhaken oder zu unterbrechen sinnvoll ist und wann man besser schweigt, damit das Gegenüber zu reden beginnt, kann fast psychotherapeutische Dynamiken annehmen. Die „Kunst des Interviews“ liegt jenseits der naiven Vorstellung, es genüge, einfach „das Band laufen zu lassen“. Vielmehr geht es darum, diese eigene „Grammatik des Gesprächs“ als Set von Techniken der Gesprächsführung mit der jeweils konkreten Situation ins Verhältnis zu setzen. So kann aus der verabredeten Zusammenkunft („entrevue“), während derer „man sich kurz sieht“ („entrevoir“) – so die aus dem Französischen stammende Etymologie des Begriffs „Interview“ – sowie deren redaktioneller Nachbearbeitung ein spezifischer Mehrwert resultieren. In eben dieser Erwartung haben wir die vorliegende Ausgabe von „Texte zur Kunst“ konzipiert.Doch wie lässt sich überhaupt noch miteinander reden, wenn die Kommunikation unter den Bedingungen einer postfordistischen Ökonomie längst zur „Königin der Produktivkräfte“ (Paolo Virno) avanciert ist? Das Verlangen nach Marathon-Interviews und Interview-Marathons (wie zuletzt von Rem Koolhaas und Hans Ulrich Obrist während der documenta 12 in Kassel zum wiederholten und nicht zum letzten Male praktiziert …), nach vermeintlich authentischen „face to face“-Situationen, nach dem O-Ton von Künstler/innen, die sich vor ihren Werken aufzustellen haben, um sie dem Publikum und der Kritik zu erklären, war noch nie so groß wie heute. Gerade Künstler/innen sehen sich an allen Fronten dazu genötigt, Auskunft zu geben – sei es, dass der Sammler von ihnen eine Erklärung zu einer kurz vor dem Besitzerwechsel stehenden Arbeit verlangt, sei es, dass sie einen Pressetext zu verfassen haben oder Journalisten während der unzähligen Preview-Termine Rede und Antwort stehen müssen. Es sieht tatsächlich so aus, als müssten wir im „neuen Geist des Kapitalismus“ (Boltanski/-Chiapello) nicht nur kooperieren, sondern auch kommunizieren bis zum Umfallen. Doch während die Stellungnahmen der Künstler/innen, die Workshops, Diskussionsrunden und in künstlerische Arbeiten und kuratorische Konzepte integrierte Diskussionsplattformen nicht abreißen, lässt sich ebenfalls beobachten, dass es bei diesen Gelegenheiten nicht zu Debatten im starken Sinne des Wortes kommt. Auch in unserem eigenen Umfeld ist uns aufgefallen, dass interne Differenzen kaum noch ausgetragen werden, dass man es windend vermeidet, aneinander zu geraten, und konfliktbehaftete Themen ausspart. Das wollten wir mit dieser Ausgabe ändern.Nur – wie kann man solche Auseinandersetzungen jenseits einer Kommunikation um der bloßen Kommunikation willen, wie sie derzeit den Kunstbetrieb dominiert, überhaupt sinnvoll führen? Es erscheint nahe liegend, zunächst zwischen unterschiedlichen Gesprächstypen zu differenzieren. Da wären auf der einen Seite all jene Gespräche, die nur um des Miteinander-redens willen geführt werden und in denen ein naiv-idealistischer Kommunikationsbegriff aufscheint: Hauptsache, wir reden mitein-ander, unsere Gespräche allein sind schon Ausweis für unsere Offenheit, Beweglichkeit, Progressivität und kollektives Bewusstsein, mithin Garant dafür, dass ständig etwas entsteht, was den Diskurs um zeitgenössische Kunst vorantreibt. Für die Vermeidung dieses Gesprächstypus ist entscheidend, dass es eine konkrete Fragestellung gibt, an der sich Differenzen und eventuell sogar tief greifende Meinungsverschiedenheiten, am besten Diskussionen um die eigenen Prämissen entzünden. Von der in den 1970er Jahren beschworenen „Streitkultur“ kann augenblicklich kaum mehr die Rede sein. Nun hat die von Roger M. Buergel und Ruth Noack kuratierte „documenta 12“ dankenswerterweise für einen konkreten Anlass gesorgt, an dem sich eklatante Uneinigkeit entzündet. Sie wirft Fragestellungen auf, überlässt aber die Arbeit, zumal die an von den Kuratoren selbst ins Spiel gebrachten Begriffen und Konzepten, wohlweislich anderen. Nie zuvor sind die Meinungen über ein Ausstellungsereignis – abgesehen von den einhelligen, mitunter polemischen Verrissen in der ausländischen Presse – so weit auseinander gegangen. Wir wollten die Situation, dass sich auch in unserem eigenen Kontext beim Reden über die documenta 12 nahezu unterschiedliche Welten auftun, auch als Chance nutzen, um diese längst fälligen internen Auseinandersetzungen öffentlich zu führen.Inzwischen ist das wohlmeinende Gespräch zwischen Künstler/in und Kurator/in offenkundig unverzichtbarer Bestandteil einer jeden neuen Katalogpublikation (und der Ausstellungen begleitenden Veranstaltungsreihen). Im Vergleich zu dieser reibungslosen Zusammenkunft der verschiedenen Akteure im Kunstgeschehen steht Andy Warhol paradigmatisch für einen Typus der Antwortverweigerung. Wo Warhol Formen des Entzugs von intentional fixierter Bedeutung durchspielte – mal sprach er nur die Fragen nach, dann wiederum überließ er es dem Interviewer, die Antwort selbst zu formulieren, zumeist reichte ihm allerdings ein schlichtes „No“, um sein Gegenüber unbefriedigt zurückzulassen, also einen radikalen Zweifel am Wahrheitsgehalt und Auskunftscharakter seiner Stellungnahmen möglich machte, um jede idealistische Vorstellung des „geglückten Gesprächs“ zu durchkreuzen –, sehen sich junge Künstler/innen heute fast schon dazu genötigt, eloquent Rede und Antwort zu stehen. Mit Zweifeln an der Autorität der von ihnen vorgeschlagenen Deutung und Erklärung werden sie in der Regel nicht konfrontiert. Vielmehr scheint es einer Erleichterung für alle Beteiligten gleichzukommen, wenn die Rolle des Produzenten mit der des Rezipienten übereinstimmt.„Gespräche“ ist ein Oberbegriff, unter dem sich unterschiedliche Kommunikationstypen subsumieren lassen – etwa das „Interview“ oder die „Roundtablediskussion“, die neben dem Essay und der Besprechung die Formate der Kunstkritik seit langem prägen. Auch beim Interview lässt sich zwischen verschiedenen Interviewtypen unterscheiden (Informationsinterview, Konfrontationsinterview etc.). Für diese Ausgabe haben wir zudem zwischen zwei Ebenen der Auseinandersetzung unterschieden – die des konkreten Gesprächs, das geführt wird, sich dabei aber auch über sich selbst verständigt (siehe das Roundtablegespräch zu „Substanz und Popularisierung der Gegenwartskunst“ und das zur documenta 12 sowie das Künstlerinterview mit Paul Chan), und die Metaebene von Texten, die dem Gespräch als Genre, Interviewtechniken in verschiedensten sozialen, künstlerischen und wissenschaftlichen Feldern (siehe den Beitrag von Ulf Wuggenig) und der Funktion des Künstlerinterviews zwischen Selbstauskunft und deren bewusster Verweigerung (siehe die Beiträge von John Miller und Rhea Anastas) gewidmet sind. Beide Ebenen zusammengenommen zielen darauf, ein reflexives Gesprächsformat zu entwickeln, das sich einerseits gegen das bioökonomische Begehren nach „Lebendigkeit“ und der vermeintlichen Authentizität des gesprochenen im Unterschied zum geschriebenen Wort sperrt, um andererseits das Gespräch auch als ein Format zu nutzen, bei dem grundsätzlich etwas Drittes, von den Gesprächspartnern nicht Intendiertes, gleichsam Unvorhersehbares zu entstehen vermag. Es ist somit möglich, so hoffen wir zumindest, Kommunikation auf eine Weise zu betreiben, die das Verlangen nach Kommunikation als begehrte Ware im Postfordismus hintertreibt, um zugleich genau die Antagonismen wieder auferstehen zu lassen, die vom derzeitigen Kooperationsimperativ allzu leicht überformt werden.Wie immer machen wir alle Gespräche und Texte des Hauptteils einem nicht deutschsprachigen Leser/innenpublikum in englischen Versionen zugänglich. Beginnend mit dieser Ausgabe werden zudem alle in englischer Originalsprache verfassten Beiträge zum Besprechungsteil nicht nur in deutscher Übersetzung, sondern zusätzlich in der „English Section“ veröffentlicht. (Editorial) Sprache: Deutsch/Englisch